Nutzung von externen Eingangssignalen mit Firemon am Raspberry Pi am Beispiel von Rauchmeldern

In den letzten Jahren ist es auch in Schleswig-Holstein vermehrt zu Bränden von Feuerwehrgerätehäusern gekommen. Häufig konnten diese Brände nicht in der Frühphase erkannt werden und hatten sich bis zum Bemerken des Brandes so weit ausgebreitet, dass erheblicher Sachschaden entstand und die Einsatzbereitschaft nicht mehr gegeben war.

Die Ursachen sind dabei meist elektrotechnisch. Allein das LF10 der Heimatgemeinde unseres Vereins hat 33 Ladegeräte für Aggregate, Handlampen, Funkgeräte, Verkehrswarngeräte, Akkuwerkzeuge, Tablet, Wärmebildkamera etc. an Bord und zu jedem dieser Ladegeräte gehört auch ein Akkugerät. Allein durch die Anzahl steigt die Wahrscheinlichkeit, dass einige dieser Geräte im Laufe der Jahre auf verschiedene Weise kaputt gehen könnten. Die Akkus haben dabei durch die Lithium-Ionen-Technik eine viel höhere Energiedichte als vor 20 Jahren und neigen im Falle eines Defektes, u.a. auch durch mechanische Beschädigung, manchmal zum sog. Thermal-Runaway, bei dem sich die chemische Reaktion im Akku selbst beschleunigt und eine unkontrollierte Erhitzung zur Folge hat. Im schlimmsten Fall kann der Akku nach einiger Zeit aufbrechen und die entstehenden Dämpfe und Gase entzünden sich.

Neben der Fahrzeugelektronik wird auch in den Gerätehäusern selbst zunehmend mehr Technik wie z.B. Druckluftsysteme, Computer oder Monitore mit Firemon verbaut, die ebenfalls eine Brandgefahr darstellen.

Die Arbeitsgruppe BS-FW-Häuser des Landesfeuerwehrverbandes hat die vergangenen Brände als Anlass genommen, im Jahr 2024 eine Handlungsempfehlung für Brandschutz in Feuerwehrgerätehäusern herauszugeben. In diesem Dokument wird auf die bauliche Unterteilung von Fahrzeughallen bei Neubauten ab 6 Stellplätzen sowie auf die Bildung von Rauchabschnitten und die automatische Ansteuerung von Einheiten zur Rauchwärmeabführung eingegangen. Außerdem wird die Installation einer Gefahrenmeldeanlage empfohlen.

Während die ersten Punkte eher auf Planung von Neubauten abzielen, bieten die letztgenannten Punkte auch Möglichkeiten zur Nachrüstung bei Bestandsbauten.

Für die Installation einer professionellen BMA nach DIN 14675 mit Aufschaltung zur Leitstelle sind selbst für ein kleines Gerätehaus schnell 15.000 € aufwärts fällig. Ein Betrag, den besonders kleine Gemeinden mit wenig Stellplätzen evtl. nicht aufbringen können, aber dennoch wünschen sich viele eine einfache Möglichkeit über ausgelöste RWM im unbesetzten Gerätehaus sofort informiert zu werden. Im Verein Firemon 112 e.V. haben wir uns angeschaut, wie wir Firemon zu diesem Zweck nutzen können.

In der Klassifizierung der Handlungsempfehlung des Landes befinden wir uns hier in der Kategorie 4, eine sogenannte "Smart-Home-Anlage mit vernetzten Einzelrauchmeldern, die ein hohes Maß an eigener Kontrolle und Organisation bei der Alarmübertragung erfordert". Anders als unabhängige Smart-Home-Anlagen, können wir durch die Firemonlösung auf bereits bestehende Strukturen für Kontrolle- und Organisation in den Wehren zurückgreifen, da wir einen Pool von Einsatzkräften haben, die über die Firemon-App (auch im Lautlos-Modus) gut erreichbar sind. So lässt sich also einfach eine Schleife einrichten, in die man Einsatzkräfte hinzufügen kann, die bei ausgelösten RWM über Firemon alarmiert werden sollen. Eine Info an die Leitstelle oder die direkte Alarmierung anderer Feuerwehren ist bislang nicht vorgesehen, da Rauchmelder gerade wenn sie länger nicht gewartet werden, zu Fehlalarmen neigen.

Neben der Software sind auch die Hardwarevoraussetzungen durch Firemon i.d.R. gegeben, da bereits ein Raspberry Pi mit Internetverbindung im Gerätehaus vorhanden ist, deren Eingänge zur Signalübertragung an den Firemonserver genutzt werden können.

Firemon 112 hat bei der Feuerwehr in Norderbrarup beispielhaft ein Projekt mit am Markt verfügbaren Standardkomponenten aufgebaut, welches wir hier vorstellen wollen. Das Projekt bietet eine kostengünstige Möglichkeit RWM-Alarme an Einsatzkräfte weiterzuleiten und auch wenn es keine professionelle Lösung darstellt, ist es doch eine gute Möglichkeit nach dem Motto "besser als nichts", den Brandschutz in Gerätehäusern zu verbessern. Die neuen Softwarefunktionen können selbstverständlich auch zur übertragung anderer Alarme wie Heizung, Einbruch, Gas- oder CO-Melder etc. genutzt werden und bieten ggf. zukünftig in die andere Richtung die Möglichkeit über Ausgangspins und Relais Alarmfallsteuerungen im Gerätehaus anzusteuern (z.B. bei Einsätzen automatisch das Licht auf Haus und Hof einzuschalten oder automatisch Tore zu öffnen).

In diesem Papier wird ausführlich und für Laien verständlich beschrieben, wie und mit welchen Komponenten das Beispielprojekt umgesetzt wurde. Da jedes Gerätehaus anders ist, wird es sicherlich kaum in genau dieser Form anwendbar sein. Es kann jedoch Inspiration für eigene Umsetzungen bieten, denn Anzahl der Melder, Meldergruppen und Melderarten lassen sich beliebig kombinieren und jeweils auf gleiche Weise anbinden.

Voraussetzungen

Im Beispielprojekt soll eine Dorffeuerwehr mit zwei Rauchmeldergruppen an Firemon angebunden werden. Gruppe 1 bilden sieben kabelvernetzte 230V-Rauchmelder für die Liegenschaft und Gruppe 2 bilden zwei funkvernetzte Batteriemelder, die in Mannschaftsraum und Aufbau des Löschfahrzeugs installiert sind und den Alarm an ein fest installiertes Auswertemodul senden.

Natürlich lassen sich auch alle anderen Rauchmelder mit Relaisausgang auf gleiche Weise nutzen oder z.B. nur Funkrauchmelder einsetzen, wenn keine Kabel verlegt werden sollen.

Eine Liste der im Beispiel verwendeten Hardware findet sich im Anhang. Die genannten Händler sind ebenfalls beispielhaft - natürlich kann auch andere Hardware von anderen Händler genutzt werden.

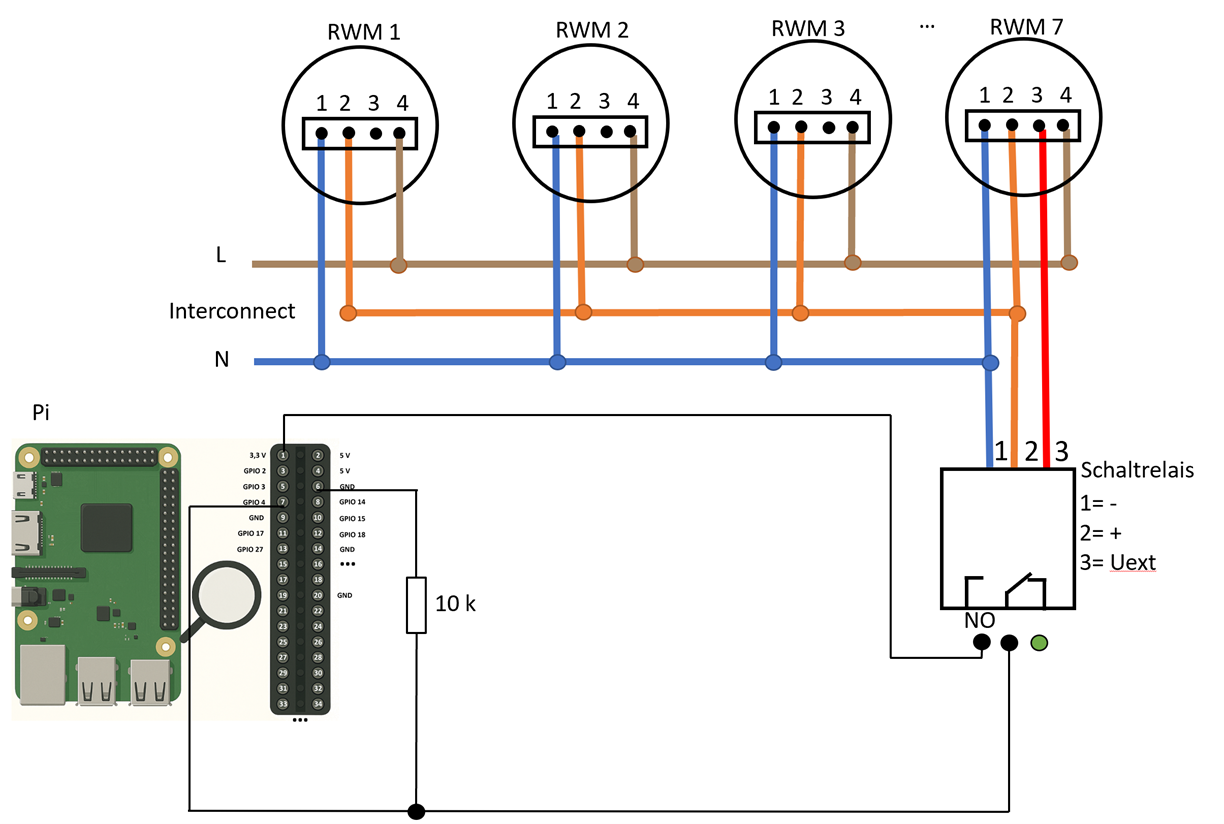

Aufbau der Hardware für die Liegenschaft (Erste Meldergruppe)

Es wurden Rauchmelder in der Fahrzeughalle, im Schuppen, auf zwei Dachböden, im Schulungsraum sowie auf den Damen- und Herren-Toiletten angebracht. Um das Problem unbemerkt leer werdender Batterien zu umgehen und da alle Räume übers Dachgeschoss einfach zugänglich sind, haben wir uns für kabelgebundene 230V-Rauchmelder vom Typ Esylux Protector (mit Notfallbatterie) entschieden, die mit dreiadrigen NYM 3x1,5mm² Installationskabel verbunden wurden. Per Kabel können bis zu 30 Melder vernetzt werden. 2 Adern dienen der der Spannungsversorgung (Neutralleiter und Phase), die dritte, "Interconnect" wird zur Signalübertragung zwischen den Meldern genutzt, so dass im Alarmfall alle Melder synchron auslösen. Einer der Melder wird zusätzlich mit einem Relaismodul ausgestattet, was nichts anderes ist, als ein automatischer Schalter, der einen Schaltvorgang auslöst, während mindestens ein Einzelmelder ein Alarmsignal abgibt. (Falls geplant ist in Firemon später bereits den ausgelösten Raum angezeigt zu bekommen, müsste jeder Melder ein Relaismodul bekommen und einzeln an Firemon angebunden werden).

über ein 2-adriges Kabel wird das in einem der Rauchmelder integrierte Relaismodul mit der GPIO-Leiste des Raspberry Pi verbunden. Eine Ader kommt an die Versorgungsspannung (3,3 V) und die andere an einen beliebigen Signaleingang des Pi. Im Alarmfall wird durch den Schaltvorgang des Rauchmelderrelais also dafür gesorgt, dass am Signaleingang während des Alarms 3,3V anliegen. Er zieht den Pegel im Alarmfall auf "high". In der Softwareumgebung nennen wir diesen Modus "steigende Flanke oder rising edge", welcher als Auslösemodus später in Firemon eingestellt werden muss. Da die Signalspannung sehr gering ist, müssen wir in der Praxis noch ein kleines Sicherheitsfeature einbauen: Ein Pull-Down-Widerstand von 10 k Ohm zwischen Signalleitung und Ground, der verhindert, dass induktive Einkopplungen zu Fehlauslösungen führen. Da die 230V-Versorgung und die Signalleitung im selben Mantel geführt werden, würden solche Einkopplungen dauernd zu Fehlauslösungen führen. Der Widerstand zieht diese ungewollten Spannungen auf Null und sorgt dafür, dass nur im Alarmfall echte 3,3V anliegen.

(Alternativ lässt sich das Projekt auch umgekehrt umsetzten, also mit öffner-Reials, Pull-Up-Widerstand und dem Modus "falling edge").

Abb. 1 - Schaltbild zur Anbindung von 230V-Rauchmeldern an Pin 7 (GPIO 4) am Raspberry Pi

Abb. 1 - Schaltbild zur Anbindung von 230V-Rauchmeldern an Pin 7 (GPIO 4) am Raspberry Pi

Zu Installation der Melder gibt es größere Aufputzdosen, die mehr Platz z.B. für Wago-Klemmen lassen. Meist reichen die kleinen, jedoch sollte für den Melder mit Schaltrelais die große Dose gewählt werden.

Beim Anschluss des Schaltrelais wird innerhalb des Rauchmelders noch die rote Leitung "3" zur Spannungsversorgung benötigt (s. Grafik). Am Schaltausgang werden die beiden grauen Kontakte verwendet - die Reihenfolge ist hierbei egal. Der grüne Kontakt bleibt frei.

Zum Anschluss an den Raspberry Pi kann z.B. für eine einfache Verbindung eine weibliche 40-polige Pfostenbuchse verwendet werden, an der dann nur die nötigen Pins belegt sind. In der ersten Ausbaustufe haben wir dafür ein Stück 10-poliges Flachbandkabel verpresst (muss nur Pin 1-7 abdecken, Rest bleibt frei). Wer kein Spezialwerkzeug hat, kann das Pressen vorsichtig mit dem Schraubstock durchführen. Das Flachbandkabel wird nach einigen Centimetern abgeschnitten, um dort an Pin 1 das 3,3V Kabel zum Schaltrelais anzulöten und an Pin 7 das Signalkabel, was vom Schaltrelais zurückkommt. Zwischen Pin 7 und Pin 6 wird der 10 k Ohm Pull-Down-Widerstand verlötet. Mit ein wenig Geschick kann der Widerstand mit etwas Schrumpfschlauch oder Isolierband mit am Kabel verlegt werden und dieses durch eine 8mm-Bohrung ins Gehäuse des Raspberry Pi geführt werden.

Mit diesen Maßnahmen ist hardwaremäßig eine lauffähige Lösung für einen Meldereingang umgesetzt.

Solange nur eine Meldergruppe genutzt wird, ist dies völlig ausreichend und mit wenig Mitteln umzusetzen, unabhängig von Hersteller und Art der Rauchmelder (mit Relaisausgang!).

Wer also nur Funkrauchmelder einsetzten möchte, kann dies analog aufbauen und müsste nur den unteren Teil des Schaltplans - also die Verbindung zwischen dem Relais der Funkmelder und dem Raspbery Pi umsetzen.

Wir haben das System ca. ein Jahr auf die beschriebene Weise betrieben, bis der Wunsch nach einer zweiten Meldergruppe für das Löschfahrzeug dazukam.

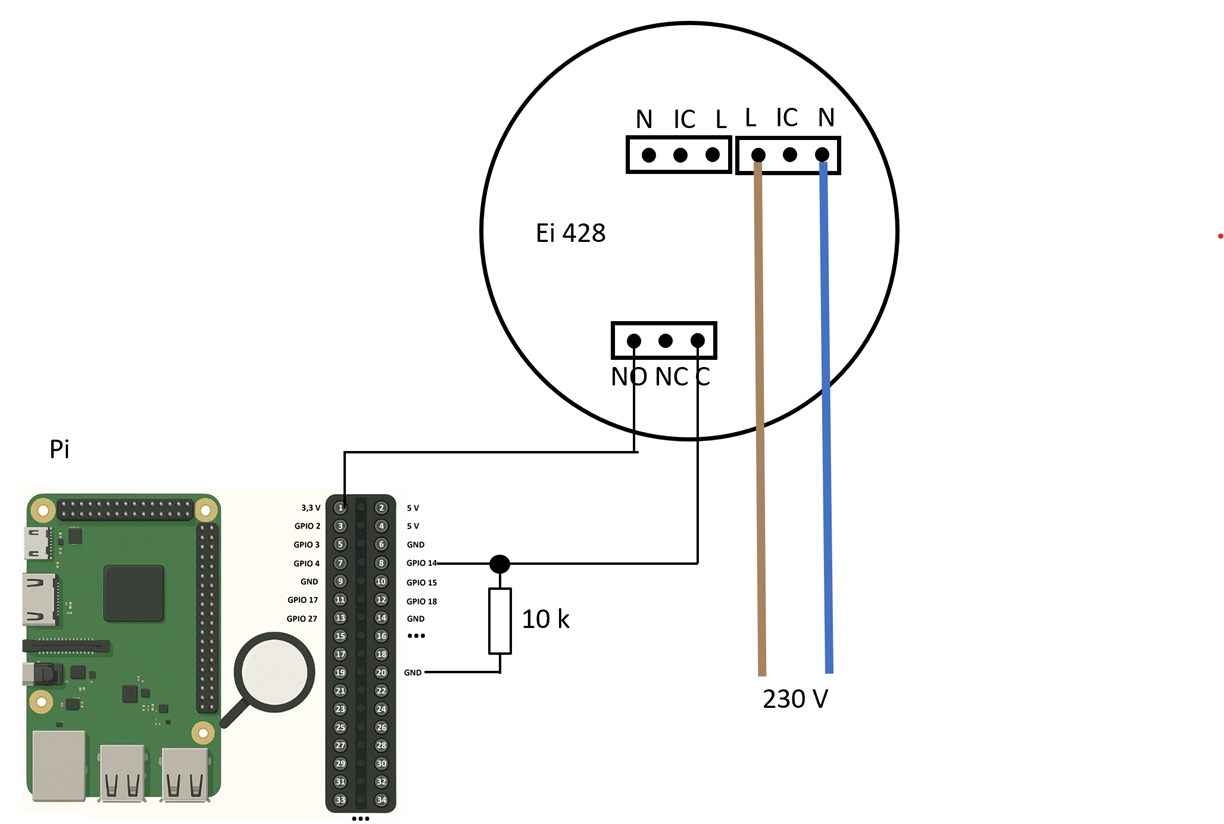

Erweiterung der Hardware um eine zweite Meldergruppe für das Löschfahrzeug

Nachdem sich das System im Gerätehaus als zuverlässig erwiesen hatte, sollte eine zweite Meldergruppe hinzugefügt werden, die aus zwei mobilen Rauchmeldern im Löschfahrzeug sowie einem stationären Empfangsmodul besteht. Die Anforderung an die Funkrauchmelder war, dass diese batteriebetrieben mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren sind und dass kein erneutes "Anlernen" nötig ist, wenn das LF unterwegs war und zum Standort zurückkehrt. Da im Dach viele Kabel verlaufen, soll die Montage "klebend" erfolgen.

Als geeignet stellten sich für unsere Zwecke Rauchmelder vom Typ Ei650 iW inkl. Funkmodul heraus. Dazu wird die passende Anzahl Klebepads sowie ein Funkrelaismodul für den Empfang benötigt. Auf diese Weise können bis zu 30 Funkmelder in einem System genutzt werden.

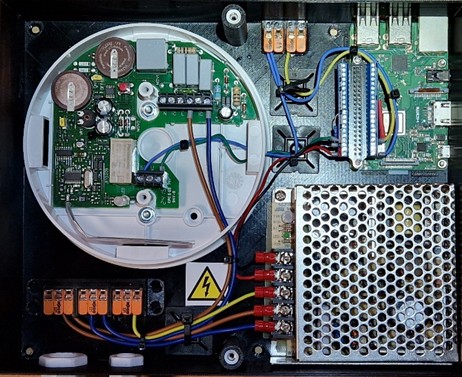

Da nun noch weitere filigrane Kabel zum Raspberry Pi hinter dem Monitor geführt werden müssten, würde uns die Situation beim Bewegen des Monitors und beim Staubwischen zu heikel, so dass der Raspberry Pi, das Funkrelaismodul sowie ein 5V-Netzteil für den Pi in ein gesondertes Gehäuse integriert werden sollen, von dem möglichst wenig Kabel nach außen geführt werden, um Fehler zu vermeiden.

Abb. 2 - Vorher: Kabelsalat hinter dem Monitor

Abb. 2 - Vorher: Kabelsalat hinter dem Monitor

Das Gehäuse wurde mit einem 3D-Drucker erstellt. Die STL-Dateien stellt Firemon 112 kostenlos zur Verfügung. Sie liegen für den Raspi3 und 4 bei, so dass es einfach selbst nachgedruckt werden kann. Zusätzlich gibt es 2 Deckelvarianten zur Auswahl - eine neutrale sowie eine mit einem 0,2mm tief eingravierten Firemon-Logo. Diese Gravur kann auf Wunsch im Slicer (z.B. Babu Studio) beim 3D Druck von Nutzer in den Firemonfarben weiß und rot eingefärbt werden. Da das Gehäuse für die Kabeldurchführung relativ dünnwandig ist und ggf. je nach Bedarf Löcher für weitere Ein- und Ausgangskabel nachgebohrt werden, haben wir mit 100% Infill gedruckt - das Gehäuse stehend und den Deckel auf dem Kopf liegend.

Abb. 3 - Nachher: 3D-Druck Gehäuse

Abb. 3 - Nachher: 3D-Druck Gehäuse

Wer keinen 3D-Drucker hat, kann diese z.B. über öffentliche 3D-Drucker wie im Digitalzentrum im Amt Süderbrarup drucken. Eine Alternative ist die Verwendung eines Universalgehäuses und der Griff zur Bohrmaschine und Feile.

Damit der Deckel auf das Gehäuse geschraubt werden kann, werden im Gehäuse M3-Nietmuttern eingeschmolzen. Die Nietmutter wird dazu einfach an den beiden vorgesehenden Stellen mit dem Lötkolben erwärmt und bündig in die Fassung eingelassen.

Abb. 4 - Nietmutter einlassen

Abb. 4 - Nietmutter einlassen

Alle verwendeten Bauteile finden sich im Anhang in einer Exceltabelle. Sowohl Bauteile als auch Händler sind beispielhaft genannt. Viele Wege führen nach Rom - das Projekt lässt sich genau so gut mit anderen geeigneten Bauteilen umsetzen.

Auf dem Raspberry Pi wird eine GPIO-Erweiterungsplatine mit Schraubklemmen installiert.

An diese kann die bestehende Meldergruppe für die Liegenschaft wie gehabt angeschlossen werden.

Der Pull-Down-Widerstand kann zwischen einem beliebigen Ground-Anschluss (GND) und dem Eingang des Signals einfach zusammen mit dem Signalkabel in die Klemme gesteckt werden bzw. bei langen Wegstrecken in Schrumpfschlauch geschützt werden.

Abb. 5 - GPIO-Erweiterungsplatine Schraubklemme

Abb. 5 - GPIO-Erweiterungsplatine Schraubklemme

Der Anschluss der neuen Meldergruppe für das LF erfolgt analog. Wir entscheiden uns für die gegenüberliegende Seite mit den Eingang GPIO 14, also Pin 8. Auch von Pin 8 (grünes Kabel im Bild) muss natürlich zusätzlich wieder ein 10 k Ohm Pull-Dowm-Widerstand zum Ground gesetzt werden.

Abb. 6 - Schaltbild zur Anbindung vom Funkrelaismodul an Pin 8 (GPIO 14) am Raspberry Pi

Abb. 6 - Schaltbild zur Anbindung vom Funkrelaismodul an Pin 8 (GPIO 14) am Raspberry Pi

An das 5V-Schaltnetzteil werden die DC-Kabel (V+ und V-) mit Gabelkabelschuhen angeschlossen und zu einem beliebigen 5V-Pin und einem beliebigen GND-Pin am Raspberry-Pi geführt, wo sie mit Aderendhülsen versehen angeschlossen werden (z.B. rotes und schwarzes Kabel im Bild an Pin 2 und Pin 6).

Die 230V-Versorgung des Schaltnetzteils wird mit 3 Wagoklemmen unten links im Gehäuse verbunden. Von gleicher Stelle aus erfolgt die 230V-Versorung für das Funkrelaismodul.

Unten am Gehäuse befinden sich 2 Bohrungen für Kabelverschraubungen. Eine für die 230V-Versorgung (z.B. Kabel mit Schukostecker oder fest installierte Versorgung) und eine zweite für das Signalkabel zur Meldergruppe der Liegenschaft.

Oben in der Ecke sind Kabeldurchführungen für den Raspberry Pi, um das HDMI-Kabel und ggf. weitere Kabel anzuschließen. Wer kein Schaltnetzteil einbauen möchte, findet hier auch eine öffnung zur Spannungsversorgung des Pi mittels externen USB-Netzteil.

Softwareeinstellungen

1. Installation auf dem Raspi

2. Einstellungen an der Benutzeroberfläche

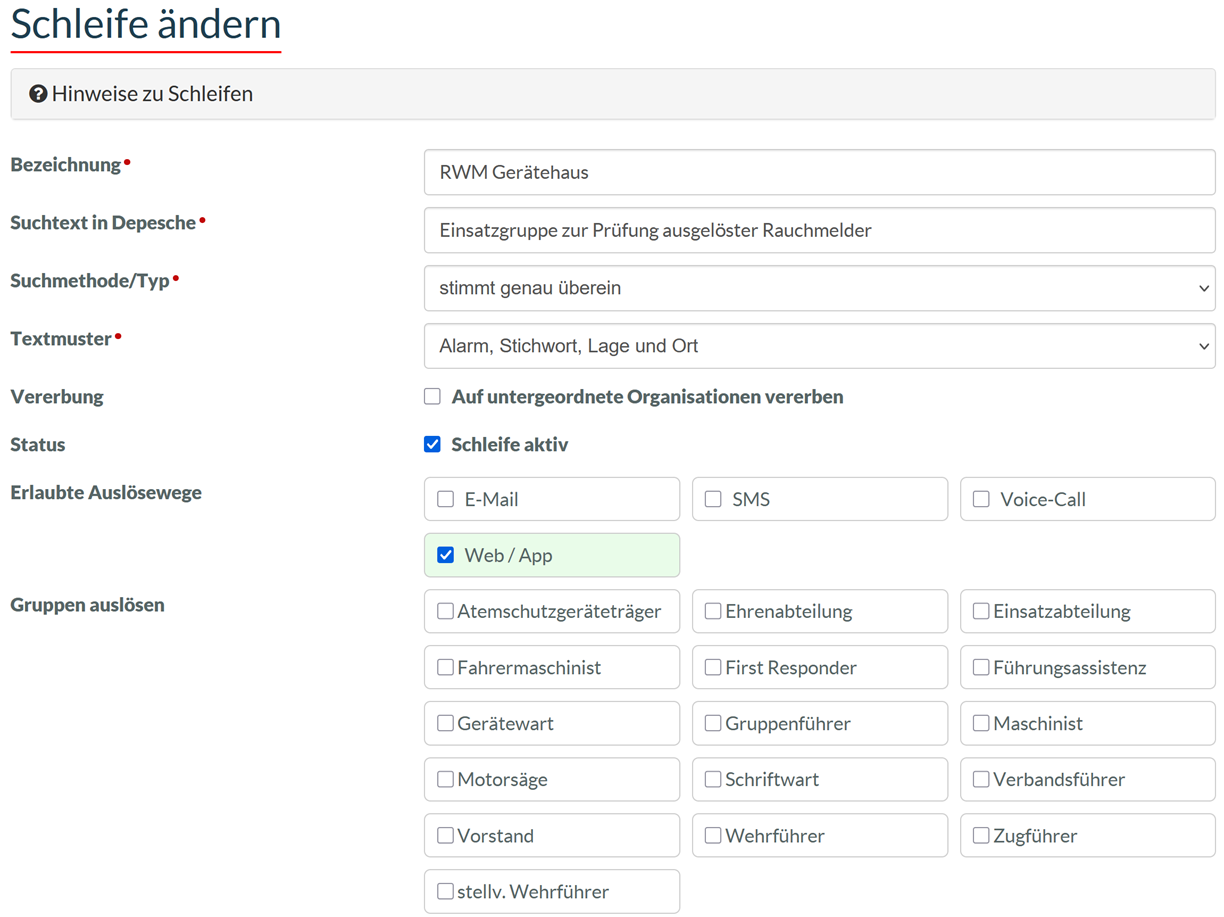

Zunächst navigieren wir in der Benutzeroberfläche im Bereich "Alarme" auf "Schleifen" und klicken dann auf "Schleife hinzufügen". Die Abbildung zeigt die Schleifeneinstellungen bei unserer Beispielfeuerwehr.

Abb. 7 - Schleife definieren

Abb. 7 - Schleife definieren

Praxistipp: Der Auslöseweg über SMS sollte nur für Einsatzkräfte verwendet werden, die die App nicht nutzen. Hintergrund ist, dass die SMS meist 2-3 Sekunden nach der App-Notification eintrifft und der SMS-Ton den Alarmton der App überschreibt und abbricht. Man kann SMS natürlich an dieser Stelle auch aktivieren und in den Einstellungen der Einzelnutzer, die die App nutzen, den SMS-Versand deaktivieren.

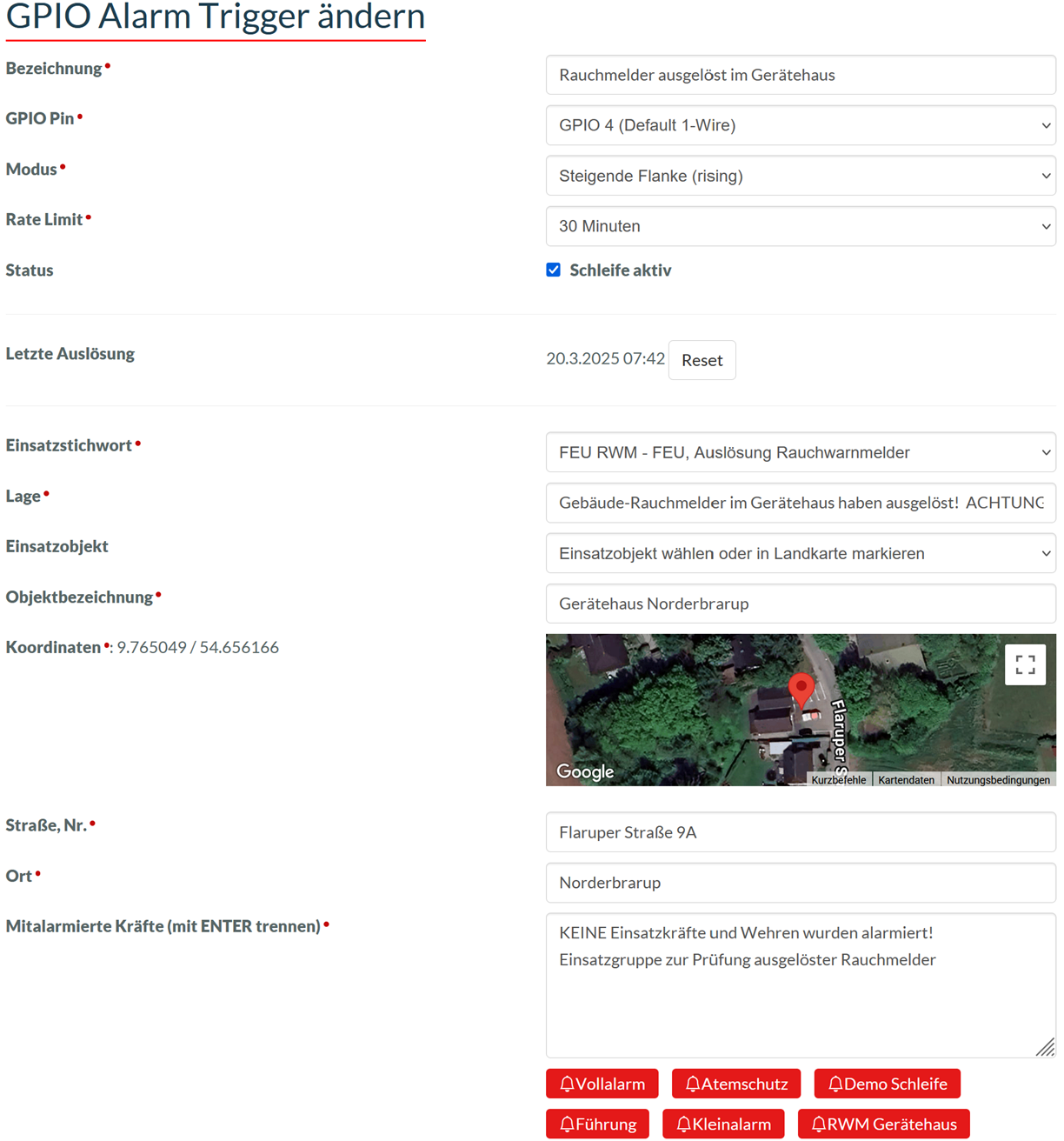

Im zweiten Schritt gehen wir ebenfalls im Bereich "Alarme" in den Bereich "GPIO-Alarm Trigger" und dort dann auf GPIO-Alarm-Trigger hinzufügen.

Abb. 8 - GPIO-Trigger definieren

Abb. 8 - GPIO-Trigger definieren

Die Abbildung zeigt die gewählten Einstellungen für die Meldergruppe 1 (also für die Liegenschaft) im Beispielprojekt. Da wir den "Normally Open"-Kontakt des Relais verwendet haben, wählen wir den Auslösemodus "Steigende Flanke". Als Ratelimit wird 30 Minuten eingestellt.

Bei den mitalarmierten Kräften wählt man die in Schritt 1 eingerichtete Schleife, im Beispiel also "RWM Gerätehaus", was den Suchtext "Einsatzgruppe zur Prüfung ausgelöster Rauchmelder" ins Feld hinzufügt. Die Erste Zeile "Keine Einsatzkräfte und Wehren wurden alarmiert" wurde als Freitext eingegeben, damit im Ernstfall allen bewusst ist, dass externe Hilfe noch gerufen werden muss.

Die Schleife wird gespeichert.

Im Anschluss gehen wir im Bereich "Alarme" auf den Reiter "Monitore" und klicken auf das kleine Werkzeugsymbol neben dem Raspberry-Pi, an den die Hardware angeschlossen wurde und klicken auf "GUI aktualisieren".

Abb. 9 - GUI Aktualisieren

Abb. 9 - GUI Aktualisieren

Im letzten Schritt muss die neue Schleife noch Nutzern zugeordnet werden. Wir klicken dazu erneut auf den Bereich "Alarme" und dann auf den Reiter "Schleifen-Zuordnung". Für den ersten Test wählen wir zunächst nur einen Nutzer aus, z.B. uns selbst, und aktiveren bei diesem Nutzer die eben erstellte Schleife - im Beispiel "RWM-Gerätehaus".

Nun ist alles bereit für den ersten Test. Also ab zum nächsten Rauchmelder und den Test-Button einige Sekunden gedrückt halten, bis die anderen Rauchmelder und das Relaismodul den Alarm übernommen haben.

Wenn Du keine Fehler gemacht hast, sollte jetzt alles funktionieren.

Haftungsausschluss

Achtung: Elektroarbeiten sind gefährlich. Die in diesem Beispielaufbau beschriebenen Schritte und Arbeiten dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Arbeiten, die im Zusammenhang mit der elektrischen Steuerung stehen, sollten ausschließlich von qualifizierten und ausgebildeten Elektrofachkräften ausgeführt werden. Fehlerhafte oder unsachgemäße Installationen können zu erheblichen Schäden an Personen, Tieren und Eigentum führen.

Der Firemon 112 e.V. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Installation, unsachgemäßen Betrieb oder Handhabung des Projektes entstehen. Jegliche Haftung für Schäden, die durch unqualifizierte oder nicht sachgemäße Durchführung der in dieser Anleitung beschriebenen Maßnahmen entstehen, ist ausgeschlossen.

Firemon 112 e.V. empfiehlt ausdrücklich, die Installation und die Inbetriebnahme von einem zugelassenen Elektriker oder einer Elektrofachkraft durchführen zu lassen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Verwenden Sie die in diesem Papier beschriebenen Verfahren auf eigene Gefahr.

Downloads

- Excel: Teileliste

- Word: Hinweise zum 3D-Druck

- 3D Druck, 3MF: Deckel ohne Logo

- 3D Druck, 3MF: Deckel mit Firemon Logo

- 3D Druck, 3MF: Gehäuse-Unterteil Pi 3

- 3D Druck, 3MF: Gehäuse-Unterteil Pi 4

- 3D Druck, STL: Deckel ohne Logo

- 3D Druck, STL: Deckel mit Firemon Logo

- 3D Druck, STL: Gehäuse-Unterteil Pi 3

- 3D Druck, STL: Gehäuse-Unterteil Pi 4